今回は頚椎損傷・頚髄損傷(cervical spine injury・cervical spine injury)になってしまったときの対処法について書いていきます。

頚椎損傷・頚髄損傷は命にも関わる、スポーツで起こる最も重篤なケガの一つです。

発生率は高くありませんが、もしものときのために知識は持っておきたいですね。

知識を持っておくことで選手の状態が悪化するのを防ぐことができるかもしれません。

今回はそんな頚椎損傷・頚髄損傷について解説していきたいと思います!

目次

頚椎損傷・頚髄損傷とは?

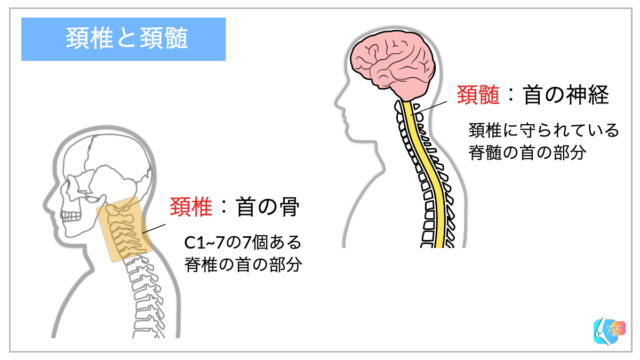

首の骨である「頚椎」やその中を通る重要な神経である「頚髄」を損傷してしまうことをさします(図1)。

首の骨(頚椎)の骨折や脱臼を頚椎損傷とよび、首の神経(頚髄)の損傷を頚髄損傷とよびます。

高エネルギーの外傷によって損傷が大きい場合や脊柱管狭窄(脊髄の通り道が狭い)などの解剖学的な問題を抱えている場合は、頚椎損傷に合併して頚髄損傷が起こります[1]。

頚椎損傷のみの場合は骨が治ることで元の生活に復帰できる可能性が高いですが、脊髄損傷が生じ症状が遺残する場合は四肢麻痺などの後遺症によって元の生活が難しくなる場合もあります。

また、C2〜C5の脊髄損傷が生じると、呼吸に関係する筋肉の麻痺まで生じるため命に関わります...

C5〜C8の損傷では、損傷の程度や部位によりますが、肩や肘以外の麻痺が生じて身体をほとんど動かせなくなってしまいます。

すべての外傷性脊髄損傷の中で、頚髄損傷は88.1%を占めると報告されています[2]。

目の前で選手が首のケガをしたら

頚椎損傷が疑われる場面に出会ったら、まず「気道を確保して、頭頚部の固定」です(図2)!

☆SABCDEアプローチといって、World rugbyが推奨している救急対応がすごくわかりやすいのでお時間ある方は是非読んでください[3]。

SAFEアプローチ(S) 、気道確保と頚椎保護(A:Airway) 、十分な換気を伴う呼吸(B:Breathing) 、循環と止血(C:Circulation) 、中枢神経障害(D:Disability)、 脱衣と気温環境の管理(E:Exposure)

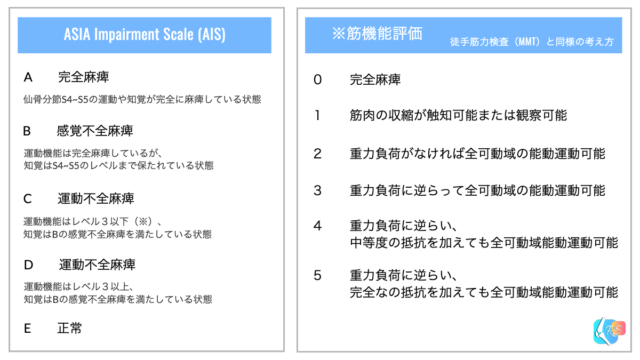

脊髄損傷の重症度評価:ASIA Impairment Scale(AIS)

神経重症度の評価では、簡便なAmerican Spinal Injury Assosiation Impairment Scale(AIS)がよく用いられています[4、5](図3)。

AISは運動や感覚の機能がどれだけ残存しているかという基準で、A(完全麻痺)〜E(正常)のGradeが決められています。

AISの評価には筋機能評価も含まれるため、図3には筋機能評価もまとめています。

頚椎損傷・頚髄損傷が起こりやすい原因

日本国内の脊髄損傷の発生を大規模に調査した研究では、60歳以上の方の転倒による損傷が多く、スポーツに関係した脊髄損傷の43.2%は10歳代の若者であったと報告されています[2]。

スポーツでは、アメリカンフットボールで頭頂部から相手に衝突する、ラグビーのスクラムが崩れて頭部が地面に接触する、水中飛び込みによってプール床への頭頂部強打する、柔道の投げ技や体操競技で頭部から床に接触するなどの場面で生じます[6]。

頚椎損傷・頚髄損傷のよくある症状

・四肢(手足)の電撃痛、脱力感、麻痺

・横隔神経麻痺による急性の呼吸障害(上位頚髄損傷の場合)

首の痛み、手足の痛み・麻痺が主な症状です。

頭頚部のケガを疑う場面で、上記症状があれば要注意です。

すぐにMILSで頭頚部を固定しましょう!

一過性の症状の場合もありますが、最悪の場合を考えて損傷が大きくならないように行動しましょう!

病院で行う検査

意識障害や脳神経障害の有無、呼吸状態、脈拍数、脈圧などの確認を行い、頭部外傷との鑑別を行います[6]。

また、頚部の痛みや麻痺の状態から頚椎損傷の可能性を確認します。

画像検査では、レントゲン検査やCT検査、MRI検査で骨や神経の損傷などを確認します。

基本的には、問診(受傷起点、痛みがでる状況の確認など)、触診(頚椎の痛みのチェック)、スペシャルテスト(呼吸状態、神の状態、頚部の痛みの状態のチェックなど)を行います。

頚椎損傷・頚髄損傷と診断されたら

保存療法がと手術療法が適応されます。

中下位頚椎損傷の場合は、PLIC system(Subaxial Injury Classification system)という分類[7](表1)を基準に手術適応の判断をする場合があります。

PLIC systemでは、表1にある3項目のポイントを合計し4点未満であれば保存療法、5点以上であれば手術適応、4点は境界レベルであるとされています。

表1:PLIC systemの説明。Patel et al. 2008の文献7より日本語訳しています。

| 特徴 | ポイント |

| 損傷形態 | |

| 異常なし | |

| 圧迫型の損傷 | 1 |

| +破裂骨折(椎体後壁損傷)あり | +1=2 |

| 牽引型の損傷で転位あり(例:椎間関節、過伸展損傷) | 3 |

| 回旋/前後方向への転位あり(例:椎間板脱臼、不安定な涙滴骨折または重度の屈曲圧迫型の損傷) | 4 |

| 椎間板靭帯損傷 | |

| 異常なし | |

| 明確でない損傷(例:後方棘突起間の開大、MRIの信号変化のみ) | 1 |

| 明確な損傷(例:前方椎間板腔の開大、facet perch(上位椎の下関節突起が下位椎の上関節突起に乗り上げた状態)や脱臼、後弯変形) | 2 |

| 神経症状 | |

| 神経根障害 | 1 |

| 完全損傷 | 2 |

| 不完全損傷 | 3 |

| 継続的な脊髄の圧迫 | +1 |

完全損傷よりも不完全損傷の方がポイントが高いのは、SLIC systemが重症度ではなく、手術の緊急性を反映させた指標だからです。

頚椎損傷・頚髄損傷のリハビリテーション

ここでは大まかなリハビリテーションの流れを説明していきます。

間違ったリハビリテーションは、取り返しの付かない症状増悪をまねく可能性があるため、必ず担当の先生の指示に従ってリハビリを行いましょう!

頚椎・頚髄損傷のリハビリテーションには高度な知識と経験による指示が必要不可欠です。

頚椎損傷のみの場合(頚髄損傷は伴わない)

ほとんどの場合は頚椎カラーを着用するため、それによる首周囲の筋肉の萎縮や過緊張に対してのエクササイズを行います。

・肩甲骨周囲筋のリラクゼーション、エクササイズ

・良い姿勢を保つための体幹・肩甲骨の筋肉のエクササイズ

頚髄損傷を含む場合

急性期はしっかりと神経の状態の評価を行い、予後予測をたてます。

その上で、前述したAISのGradeによってリハビリの内容を決めていきます。

AISのGradeA/B(運動完全麻痺)

日常生活を送るために残存した機能を最大限活かすこと、体勢や移動を安定させるための可動域獲得が重要です。

・残存レベルに合わせた筋力強化、日常生活に合わせた使い方訓練

・長座位を安定させるための、ハムストリングス・体幹のストレッチ

・移動時に必要な可動域を維持するための、股関節ストレッチ(屈曲・外転・外旋)

AISのGradeC/D(運動不完全麻痺)

歩行機能や移乗能力など日常生活での移動に着目した機能獲得が重要です。

・起き上がり・移動の訓練

・長時間の座位姿勢を安定させる訓練

・下肢・体幹の筋力強化

まとめ

ここまで、頚椎損傷・頚髄損傷の方針やリハビリテーションについて書いてきました。

頚椎損傷・頚髄損傷は命に関わる重篤なケガであり、その後遺症も様々です。

今回のブロクではケガの全体像を説明する目的で書きました。

実際のリハビリテーションは担当の先生の指示のもとでしっかりと行いましょう!

「もっとこれが知りたい!」「こんな記事を書いて欲しい!」「ケガのことを相談したい!」

などご要望をお受けしています!

〈お問い合わせ〉からお気軽にご連絡ください!

参考文献

[1]西良浩一 編集. 上位頚椎損傷 -講座スポーツ整形外科4 体幹のスポーツ外傷・障害- 中山書店. 2022. 14-22

[2]N Miyakoshi, et al. : A nationwide survey on the incidence and characteristics of traumatic spinal cord injury in Japan in 2018. Spinal Cord. 2021 Jun;59(6):626-634.

[3]WORLD RUGBY PASSPORT > ラグビーにおける救急医療 > 脊椎・脊髄損傷 > 評価と管理より

[5]米国脊髄損傷協会, 脊髄損傷の神経学的分類の国際基準 (参照2023-5-1)

[6]西良浩一 編集. 中下位頚椎・頚髄損傷 -講座スポーツ整形外科4 体幹のスポーツ外傷・障害- 中山書店. 2022. 23-41