今回はスポーツに関係する救急対応について書いていきます。

日本スポーツ振興センターが発表しているデータによると、学校活動中のケガは毎年80万件ほど発生しており、そのほとんどが体育的活動中だったと報告しています[1]。

また、毎年 数件〜数十件の死亡事故や障害が残るケガも発生しています[1]。

今回はスポーツで起こる可能性のある命に関わる状況とその対応についてまとめていきたいと思います!

目次

命に関わる重篤な問題

スポーツ活動中に発生する死亡事故の三大要因は、トリプルHと呼ばれています。

トリプルH

トリプルHは心臓突然死(Heart)、頭頚部外傷(Head & neck)、労作性熱中症(Heat)が挙げられています(表1)。

表1:スポーツ活動中に発生する死亡事故トリプルHについて

| Heart 心臓突然死 |

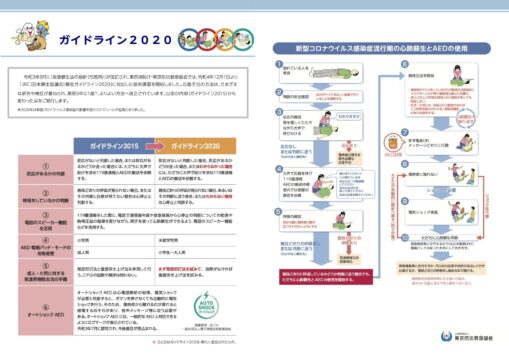

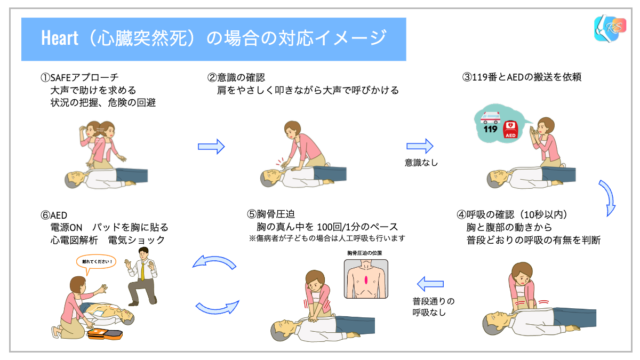

迷ったらAEDを使う(日頃からAEDの場所を確認) 救急蘇生法を実践する[2](図1) |

| Head & neck 頭頚部外傷 |

脳震盪、頚椎損傷を疑ったら気道の確保と頭頚部の固定 元気に見えても「運動中止」「一人にしない」「段階的な復帰」を |

| Heat 労作性熱中症 |

とにかく身体を冷やす!アイスバス、アイスタオルが効果的 暑さに慣れていないときは要注意 |

下に、救急蘇生法の手順を載せておきますね。

東京防災救急協会 のガイドライン2020から引用しています。

確認しておきましょう!

緊急時対応計画(EAP:Emergency Action Plan)

トリプルHのような場面に出会ったらどのように行動すればよいでしょうか?

実際の場面に出会ったら、焦って何をすればよいか分からなくなりそうですよね。

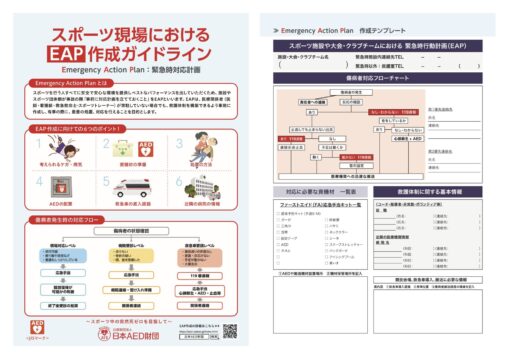

そんなときのために作成しておくのが、「緊急時対応計画(EAP)」です(図2)!

EAPは医療関係者が常駐していない場合でも、救護体制を構築できるよう事前に作成し、有事の際に、最善の処置、対応を行えることを目的としています[3]。

私自身も心肺停止してしまった選手に出会ったことがありません。

ですので、いつもドキドキしながらスポーツ現場に出ています。

EAPを作成しておくと少し安心ですね。

EAPについては日本AED財団が出している作成ガイドラインが分かりやすいです↑。

一方で、EAPは「これが正解」というものがありません。

ご自身が関係しているスポーツの現場で起こり得る有事をイメージしてわかりやすく作成できるといいですね。

このガイドラインには、実際の救急蘇生法や熱中症対応の手順が載っているわけではありません。

手順に不安がある場合は、その手順もまとめてEAPを作成できるといいですね。

選手が倒れています! イメージトレーニングをしてみましょう

選手が倒れています!

どのような手順で行動したら良いでしょうか?

このような場合、SABCDEアプローチといって、World rugbyが推奨している救急対応がすごく分かりやすいです[4]。

SAFEアプローチ(S) 、気道確保と頚椎保護(A:Airway) 、十分な換気を伴う呼吸(B:Breathing) 、循環と止血(C:Circulation) 、中枢神経障害(D:Disability)、 脱衣と気温環境の管理(E:Exposure)

SABCDEアプローチはとても分かりやすいのですが、日本で一般的な「119番通報、AEDの依頼」の順番と異なる部分があるため、少し日本用にアレンジしてみました(表2)。

少しイメージしながら読んでみてください。

表2:SABCDEアプローチの流れ(※このブロク用に改変しています。)

| S SAFEアプローチ Shout for help(大声で助けを求める)、Assess the scene(現場の評価)、Free from danger(危険の回避)、Evaluate the player(選手の状態評価) |

| 1. まずは大声で助けを求めて、人員を確保 2. 状況から、トリプルHのどれに該当するのか考える (突然倒れた→心臓?、頭が衝突した→頭頚部?、暑い→熱中症?) 3. 選手と自分を危険から回避する(出血への接触なども含めて) 4. 選手の状態評価を開始 |

| A Airway 気道の確保と頚椎保護 |

| 頭頚部外傷の可能性がある場合は、ただちに頚椎保護をして(MILS法[4])、気道を確保(頭部後屈顎先挙上 or 下顎挙上法、MILSと併用するときは下顎挙上法[5])。 ※意識の有無に関わらず固定。選手が動いてしまったときに頚椎を守るため。 頭頚部外傷の可能性がない場合はとばしてOK。 |

| B Breathing 十分な換気を伴う呼吸、意識 |

| ・意識と呼吸の確認(呼びかけへの反応の確認→意識なし→胸と腹の動きを見る、10秒以内)。 呼びかけに反応がなければ、119番とAEDを要請! ※私個人の考えで、ここに(Dに含まれる)意識の確認も加えています。 |

| C Circulation 循環と止血 |

| 脈拍や出血の確認、外出血がある場合は直接圧迫で止血。 ※血液に直接触れない |

| D Disability 中枢神経障害 |

| (意識の確認 ※Bで行う) ・意識あり+頭頚部外傷の疑いありの場合→手足が動かせるかどうか感覚異常がないか確認 |

| E Exposure 脱衣と体温管理 |

| ・悪条件の環境を回避 ・熱中症が疑われている場合は、とにかく冷やす! |

いかがでしょうか?

色々な状況を含んでいるので少し文章が多く難しく感じるかもしれません。

整理するポイントは、SAFEアプローチの現場の評価で状況を認識することです。

例えば、頭や首を強く打っていなければ頚椎保護は必要ないので素早く次の行動に移れますね。

ここからは、トリプルHのそれぞれの状況を想定して具体的に整理していきます。

Heart(心臓突然死)

非常に心が痛いですが、日本スポーツ振興センターが公開している実際に起こった事故の状況から考えてみたいと思います[1]。

「バスケットボール部の活動中、コーチが本生徒の息切れを確認した。直後に倒れたときには、意識が薄れ、白目をむき、舌が出ていた。」

この状況に自分が居合わせたとして考えていきましょう。

- SAFEアプローチ

大声で助けを求めて人員を確保 → 状況から心臓由来の症状と推測(最悪を想定)→ 危険を回避(バスケの練習を中止) - Breathing:意識(呼吸)の確認

肩をやさしく叩きながら大声で呼びかける→意識なし - 119番通報とAED搬送を依頼

- Breathing:(意識)呼吸の確認

胸と腹部の動きから普段どおりの呼吸の有無を判断(10秒以内) → 普段どおりの呼吸なし - 胸骨圧迫を開始

胸の真ん中を1分間に100回のペースで圧迫(もしもし亀よを歌うペース)

※傷病者が子どもで救助者の同意がある場合は、胸骨圧迫30回:人工呼吸2回を繰り返す - AEDが到着

電源ON→パットを胸に貼る→心電図解析(離れる)→電気ショック→5と6を救急車到着まで繰り返す

今回の想定では、頭頚部外傷、出血や神経症状、熱中症の疑いも低いと判断した場合の行動を書いています。

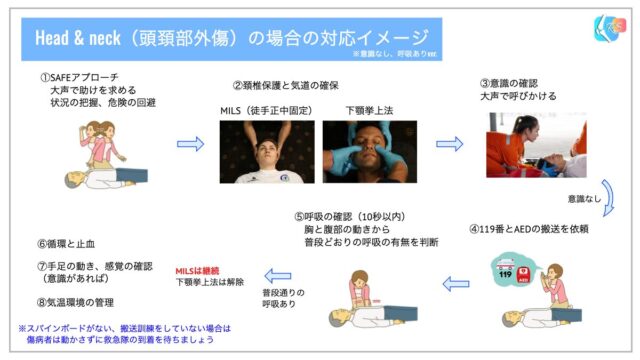

Head & neck(頭頚部外傷)

「野球部の活動中、防球ネットを支えていた2本の木製支柱のうち1本の支柱が根元から折れ、逃げ遅れた本生徒の左頭部にぶつかった。[1]」

この状況に自分が居合わせたとして考えていきましょう。

- SAFEアプローチ

大声で助けを求めて人員を確保 → 状況から頭頚部外傷と推測(最悪を想定)→ 危険を回避(防球ネットの2次被害を防ぐ、感染を防ぐため頚椎保護をするための接触部分の出血を確認) - Airway:頚椎保護と気道の確保

MILSで頚椎保護→2人目がいれば下顎挙上法で気道の確保 - Breathing:意識(呼吸)の確認

肩をやさしく叩きながら大声で呼びかける→意識なし - 119番通報とAED搬送を依頼(3、4人目)

- Breathing:(意識)呼吸の確認

胸と腹部の動きから普段どおりの呼吸の有無を判断 → 普段どおりの呼吸あり - Circulation:循環と止血

脈拍や出血の確認、外出血がある場合は直接圧迫で止血 - Disability:中枢神経障害

意識が戻れば手足の動き、感覚の確認 - Exposure:脱衣と気温環境の管理

問題があれば対応

(呼吸や意識の有無は要観察。呼吸が停止した場合はすぐに心肺蘇生法を行えるように)

※救急隊に引き継ぐまで、頚椎固定はずっと続けましょう!

トレーニングされた人員がいればスパインボードでの搬送を試みますが、不安があれば頚椎固定をしたまま救急隊を待つ方が良いと思います。

意識や呼吸がなければ、心肺蘇生法の手順を実施していきます。

頭に大きなものが落下したという状況的には、少しでも異常があれば119番を、大きな問題がなくても病院受診をするべきだと考えます。

頭頚部外傷のときは、意識の確認で肩を叩くのは控えたほうが良いと思います。

中枢神経の損傷を悪化させないために、頭頚部の固定が重要です。

意識がある場合に、頚部の固定を継続するかどうかの判断は、このページを参照してください!

WORLD RUGBY PASSPORT > ラグビーにおける救急医療 > 脊椎・脊髄損傷 > 脊椎固定より

脊椎・脊髄損傷の疑いがあるプレーヤー

Heat(労作性熱中症)

こちらも、日本スポーツ振興センターが公開している学校の管理下における熱中症死亡事例から考えてみたいと思います[6]。

「野球部の夏合宿中、最高気温35℃の晴天の中で練習を終えたあと、6km離れた宿舎まで上級生とジョギングをしながら向かった。歩いたり、水分補給をしながら宿舎に到着し、水シャワーを浴びるころから、本生徒の会話の様子に異常がみられ、部屋へ運んだ。」

この状況に自分が居合わせたとして考えていきましょう。

- SAFEアプローチ

大声で助けを求めて人員を確保 → 状況から熱中症の症状と推測(最悪を想定)→ 危険を回避(暑熱環境からの移動) - Breathing:意識(呼吸)の確認

肩をやさしく叩きながら大声で呼びかける→意識あるも会話の様子に異常(見当識障害あり)→熱射病の可能性大 - 119番通報(AED搬送を依頼)

- Exposure:脱衣と体温管理

直ちに、全身アイスバス(溺れないように脇にタオルをはさみながら)or全身アイスタオル

(呼吸や意識の有無は要観察。呼吸が停止した場合はすぐに心肺蘇生法を行えるように)

熱中症が疑われるときに意識の問題が出てきたら、命の危険があります。

直ちに全身を冷却しましょう。

Cool first, Transport secondと言われるくらい冷却が大切ですが、アイスバスのような方法でないと効果が低いとも言われています。

呼吸が停止してしまっている場合は、心肺蘇生法とAEDの使用を優先して行う必要があります。

意識に問題がない場合は、水分摂取と体の冷却を行いましょう。

「水分摂取ができない」「時間が経過しても症状が改善しない」場合は医療機関を受診しましょう。

まとめ

この記事では、スポーツに関連する命に関わる問題について書いてきました。

選手がスポーツを楽しむためにも、スポーツに関係している人は、最悪の場合を想定して命を守る行動を取れるように準備する必要があります。

私自身も命を守れるように日々精進したいと思っています。

みなさんが参加しているコミュニティでも、機会があれば命を守る行動について話してみてください。

「もっとこれが知りたい!」「こんな記事を書いて欲しい!」「ケガのことを相談したい!」

などご要望をお受けしています!

〈お問い合わせ〉からお気軽にご連絡ください!

参考文献

[1]日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL)HPより ホーム > 刊行物一覧 > 学校等の管理下の災害 > 学校等の管理下の災害 [令和5年版]

[2]公益財団法人 東京防災救急協会 ガイドライン2020より

[3]公益財団法人 日本AED財団 スポーツ現場におけるEAP作成ガイドライン

[4]WORLD RUGBY PASSPORT > ラグビーにおける救急医療 > 脊椎・脊髄損傷 > 評価と管理より

[5]WORLD RUGBY PASSPORT > ラグビーにおける救急医療 > 気道確保と換気 > 基本的な気道確保手技より

[6]日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL)学校の管理下における熱中症死亡事例より